本文作者:毕晓东,中台村人。谨以此文追思逝去双亲,重温往昔岁月。

“爹,恁叫我?”

推开房门,看到父亲坐在床沿上。

“嗯。”

“有事?”

“给我洗洗脚。”

“好。”

低头看了看,心里一阵麻疼,爹的脚怎么又肿了?

“你爹是真能支使你。”

抬头又看见母亲走过来。

“娘!恁在哪儿来?想煞恁儿了!”

痛哭之际蓦地醒来,竦然坐起寒夜无声。

怎么是个梦呀!

一辈子很短,短到抱不住匆匆离去的身影;一辈子又很长,因为撕裂的想念没有尽头。

星河明灭,日月浮沉,一眨眼,爹娘离去两年了。梦里回望,多少悲欢遗落在陆离的光影之中。

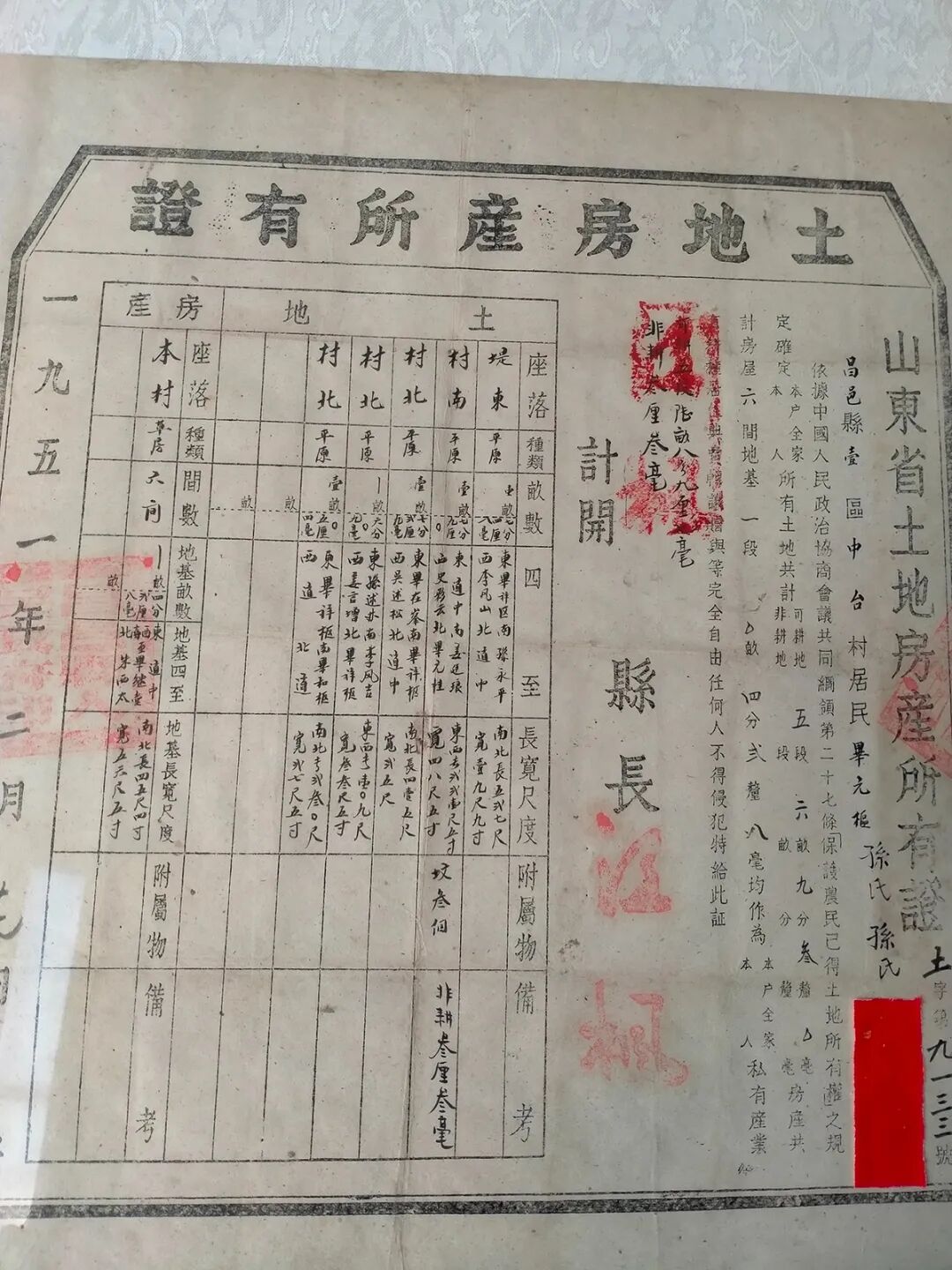

父亲1941年正月生人,1959年冬赴烟台牟平当兵,1963年六月二十与我母亲完婚,1968年婉拒部队领导的挽留与安排执意回到家里。父亲心地仁善性情慷慨襟怀磊落决事果断。一回到家后就与我祖父母以及我大爷商量,拿出部队的安置费再取借了些,拆了家中居住了二十多年坐西朝东的破房子,原地盖了六间坐北朝南的,与我大爷各三间,我祖父母则另外择地盖房居住。

我家以前在中台村的偏西北方的毕家胡同居住。我高祖在光绪年间创办了“同德裕”号染丝坊,自家收茧缫丝、染丝,然后送到柳疃,也给柳疃的商号染生丝。我祖父成人后就经常押送车队往来柳疃中台。

“同德裕”商号老账本

经过我高曾祖父的三代积累,家里也称小有。家富而常温亲邻,用工而必恤苦力。仁德之族,惜逢乱世。民国三十年大年夜,土匪隳突而入,那时候我曾祖父当家,为了逼出钱财,土匪把我曾祖父绑住两手大拇指吊在堂屋的房梁上,之后席卷八柜银元而去。我曾祖父放下来三天之后就含恨去世。多少年后已是耄耋之年的祖父对我们说起此事之时也是忍不住的老泪纵横。那时体会不到子念父的心情,只是觉得心酸。

祖父在几年后便卖掉了老宅,在村中间的同族中买了几间东厢房,向东边砌墙成院,连同我曾祖母三四代人一住便是许多年。父亲一直耻于门户的没落和房子的不堪,自幼便有图强的意念。

解决了房子问题,父亲便在村里想办法发展经济。父亲复员后就在村里工作,一开始民兵连长、副书记,1972年开始任村支部书记。村里开辟沙场,取沙卖沙,在那个很容易就被割了资本主义尾巴的非常年代,险些在县里被批斗。改开之后,父亲发动村里的有识之士大兴企业。与抽纱厂搞联合裁剪、缝纫、烫平车间,开办村饭店、糕点厂,之后又让村里的技术人员南下上海买设备,创建了冰糕厂。村里又有运输队、林业队以及沙场。那时候的人淳朴仁厚、心齐、能成事,村里的氛围也好。记得以前快过年时,坐在村东南角三台小学的教室里就能听到村后的锣鼓喧天。

中台村缝纫车间旧址

到了八十年代中后期,村里又成立了水泥件预制厂,之后又成立了城东建筑公司,技术施工人员已经招到近千人。公司的营业执照已经批下来了,但税务财务还不完善。在此期间,村里先行开发了村北面属于村里所有土地的一排沿街楼以及平房。或许是村里的大张旗鼓让既得利益者惴惴不安,不知道使用了什么卑鄙手段,再加上自身的急功冒进,导致城东建筑公司的流产和父亲的黯然。

所谓故国者,非谓有乔木之谓也,有世臣之谓也。一个国家一个民族乃至一个村庄一个家庭的兴盛,凭借的不是什么运气,而应该是有一群气贯长虹心存家国的“世臣”。

父亲豁达乐观,于许多事情不予计较。母亲则贤良勤忍,孝恭温和。以前母亲在家中做好了饺子或面汤(手擀面),最先盛出的总是放在院子中间的杌凳上敬奉天地,再是我祖父母的,最后才是我们的。我从六七岁开始就给祖父母送饭,一直送了许多年。母亲会裁剪缝纫,为人量体裁衣极为手巧,到现在还记得近年时节母亲寒夜里裁制衣服的身影。

世事易变,时光永恒,平淡的生活最是幸福。转眼间,父母亲都上了岁数。安定的日子被新冠打破,2021年开始全民打疫苗。身体非常好的母亲在7月16日和8月10日打了北京生物和长春生物两针疫苗之后就身体不适,到了农历十月,母亲就开始咳嗽,一直不愈。我和大姐二姐想陪母亲去医院,母亲总说没事执意不去。到了冬月父亲因肺心病住院,腊月里回家后我侍候父亲在里间,到了晚上就听见母亲在外间咳嗽得厉害。再劝母亲去医院检查,母亲说,快过年了,咱不去那地方。我知道母亲胆小,一辈子没去过医院,也不敢去。一直拖延到2022年正月父亲寿诞之后母亲才同意去医院检查。当第二天知道结果的瞬间,只觉得胸口如遭撞击,眩晕几欲栽倒。

陪着母亲去了潍坊第二人民医院,各种检查下来,十六天里母亲瘦了二十斤。期间我和大姐在医院里陪护,到了晚上我便去附近的宾馆。二姐则在家照顾父亲。每天早上刚走过医院前楼的楼道,就见到母亲站在后面四楼的病房窗前向我挥舞双手。疫情又起,医院允许只能一人陪护,白天的时候我便偷跑进病房,有查房的我就躲在包间的洗手间里,直到晚上九点左右母亲睡下我再回宾馆。我知道,现在姐姐们是母亲的温暖,我是母亲的脊梁,母亲见到我们,就会心安。后来医生说不能手术,不能用靶向药物,只能保守治疗。因为当时疫情管控严格,不能去外地就诊,只能从河北一位名中医处寄中药来自己煎制给母亲服用。从春到秋,我都是凌晨三点多起床,步行到门店的二楼上煎药,七点之前煎好拿回家。当时心里就一个念头,母亲喝了我用全部心意煎的药就会好起来。天地神明,必佑善人。

九月里母亲去青岛大姐处住了半个月,回昌邑后又去二姐家住了二十一天,之后怕家里冷,便接母亲到我楼上住。年底管控放开,疫情传播速度惊人。大姐二姐感染之后,我自己在家侍候父亲,我妻子孩子在楼上照顾母亲。上天垂怜,我一家老幼都没“阳”。

2023年春节,一家人没有在一起吃团圆饭。父亲也过了一个没有母亲陪伴的八十三岁寿辰。父亲隔一天就给母亲打电话,问什么时候回家,我就说等供暖停了再回。父亲由此闷闷不乐。

到了农历三月中旬,母亲停了中药,换了针剂,五月下旬母亲病情加重,六月初便撇下我们不舍而去。

母亲走后的当天夜里十二点,听到父亲起床的声音,过去看到父亲穿戴齐整地坐在母亲的床边看着墙上的照片。我说,爹,这么晚了,恁快睡吧。父亲说,你去睡吧,你不懂啊。到了第二天夜里一点多,又是这样。没想到两天后,父亲就卧床不起。父亲从七十岁后几乎每年都要住院,基本上夜里都是我照顾,父亲一直离不开我。父亲卧床后,白天由姐姐们侍候,晚上我在家。时间久了,父亲的性情改变,总是厌嫌姐姐们。当时想念母亲想得厉害,又感于父亲的“不体谅”我们,我难免埋怨父亲。现在想来,是我错了,父亲是想让我一直陪在身边呀。我不怕脏不怕累不怕睡不够觉,爹,我对不住您啊。

母亲走后的第九十九天,父亲也走了。

父亲走的那天临近中午,我在店里觉得心里一阵阵恐慌,便马上回家。一进家门,看到上午还好好的父亲躺在床上,已是弥留之相。听到我的动静,父亲慢慢睁开眼,我趴在床前对父亲说:“爹,别生我的气,别生我的气。”,父亲的眼睛异常明亮,看着我多时没作声,住了好一会儿,似是用尽全身力气,点了两下头,随后便倏然化去。

百日之内痛失恃怙,钝刀搅心碎断肝肠。以前回家一进大门便吆喝,爹,我回来了。娘,我回来了。走的时候也说,爹,我走了。娘,我走了。爹或娘都是笑着应声。后来只要一走到家门前的胡同口前,便悲从中来。

想爹想娘断肠肝,日日回家泪涟涟,床头空跪心长悔,难再殷殷到从前。

去年秋天,我收拾了家里的门楼和院子,从今年开始便在家里住。我不能让房子空着,更放不下爹娘。中台的家才是我的家。

记得多少年前,家里来了乞讨的,如果恰逢吃饭,父母便让人与我们一桌同坐。父母更是经常教导我们惟善惟德,好好做人。现在父母不在,有时独坐屋中,真不知道什么是真什么是假。

人生如梦如幻如露如电,不知道从哪里来更不知往哪里去,无始无终无色无相。

花落花开皆相似,人来人往是团圆。

爹,娘,您们都挺好的吧?

本文作者:毕晓东